- 深海守岛人

- 关于深海守岛人:省测绘局测绘员齐默奉命前往一座神秘的无名岛进行地形详查。在乘坐破旧的"海鸥号"渡轮抵达后,他发现岛上笼罩着诡异的氛围:码头老人戴着与调令公文印章相同的铜戒,岛民对外来者充满警惕,渔家客栈的墙上记录着奇怪的符号和外来者的身高体重。齐默在阁楼枕下发现一块刻有神秘符号的铜片,夜晚梦见自己沉入海底,遇见另一个珊瑚化的自己。次日清晨,他听到老板娘与人的低语,暗示之前来的测绘员都未能久留。随着调查深入,齐默逐渐意识到这座岛隐藏着不为人知的秘密,而岛民似乎一直在观察和记录着外来者的一举一动。

- 罗宗

- 夺舍我?那我逃离宗门好了

- 九九归一方为圆满,炼气期九层顶峰即可筑道基凝金丹,长生大道路漫漫,唯我剑鼎觅仙缘 仙途漫漫无止境,破碎虚空寻大道逍遥,一念永恒超脱轮回,方知九九归一才是大道至简!

- 八零小葱头

- 黑化病娇带球跑,年上疯批玩命追

- 关于黑化病娇带球跑,年上疯批玩命追:氤氲缭绕的温泉池中,江听岚问:“盛怀柔,要不要考虑一下我?”盛怀柔看也不看她:“抱歉,江小姐,我不喜欢女人,尤其是你这种自大的女人。”两年后,盛怀柔看着步步紧逼自己的爱人,一双倔强的黑眸中溢满怨恨:“江听岚,我们的恋情从头到尾都是你精心布置的一场骗局,我恨你。”“盛怀柔,你不该离开我的。”江听岚捏住她下巴的力道逐渐发狠,眼底一片寒意:“我们已经领了证,下一步,该生孩子了。”

- 不才瑾

- 四合院,傻柱:我这辈子父母双全

- 重生了? 这我爹是何大清! 才10岁,那傻妹妹还没出生? 老娘难产? 没问题,先把娘救活,让

- 中条山的狼

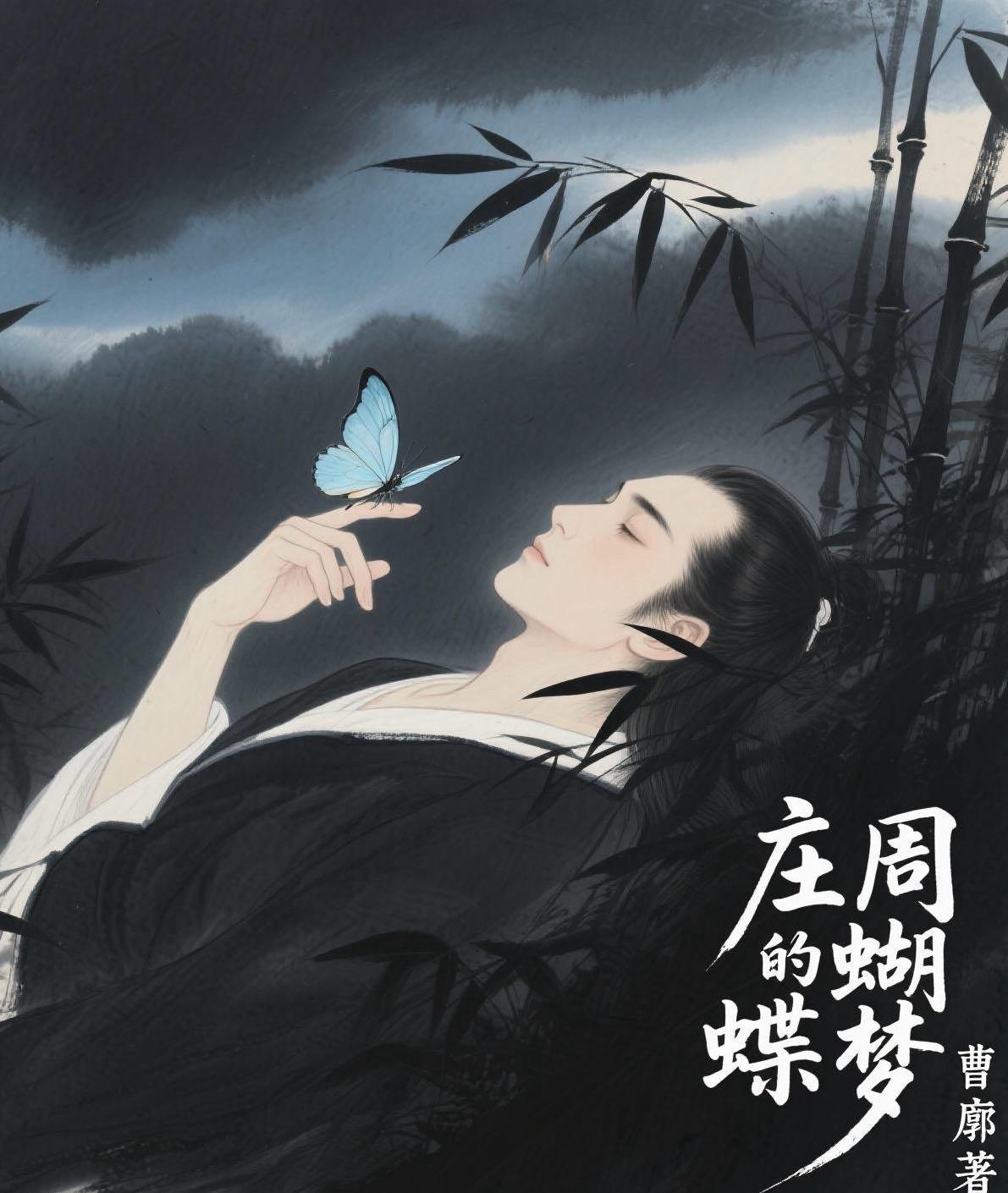

- 庄周的蝴蝶梦

- 关于庄周的蝴蝶梦:以战国时期诸侯攻伐、人民困苦为背景,以时间先后顺序,用第三人称的全知角度描述庄子的成长过程。写庄子由入世,到屡遭碰壁,最后到出世的思想发展的经历。小说重点刻画了庄子的形象,展现庄子的恩爱情仇,让庄子在个人奋斗所经历的一系列矛盾冲突中,完成自我形象塑造。围绕庄子,描写了一大批人物,写他父母、三个妻子、岳父母、同学、学生……写庄子与这些人错综复杂的关系,叙写庄子对这些人施加的影响。努力描绘出他们各自的性格,展示众多人物的命运……重点揭示庄子哲理的意义、作用,给人人生意义的借鉴、指导……

- 曹廓

- 四合院何大清截胡秦淮茹多子多福

- 关于四合院何大清截胡秦淮茹多子多福:一道鸿蒙闪电劈下!何大庆完整的穿越过来,取代了何大清,何大清彻底消失了!成了何大清模样,就替他好好照顾何雨水吧!1950年贾东旭还没有娶秦淮茹,六七岁的雨水模样清秀,还是骨瘦如柴,十五六的雨柱,还是一个半大孩子!“从今天开始,从前的何大清就已经死了!你们竟然敢来惹我!好的很!从前何雨柱失去的,我就替他十倍的拿回来!聋老太捡起菜盆边的大半块砖头,就是对着贾张氏后脑勺贴了上去!‘嘭’的一声,贾张氏壮的很,没有被打到,倒是痛的要命!一回身,看见聋老太,‘好你个死绝户的,老狗不得好死,敢打我!’马上就扑了过去,几个耳光子,扯到几缕头发,聋老太可是丝毫没有还手之力!易中海此时推着车子,脸上泛白的慢慢的刚回来,一进门,这是谁,竟然敢打聋老太太?不要命了吗?

- 我想做个幽默的人

- 这人有点邪

- 关于这人有点邪:他出身小镇,少年时便混迹街头,让父母操碎了心。某日,小镇逢巨变,从此踏上战师之路,开启了无双战魂。只是他的战魂有些邪,逆天强大。而他本人,怼天怼地怼大能,没脸没皮没下限,腹黑手辣嘴巴臭,粗鄙猥琐表情屌……摸公主的屁股打皇子的脸,扯圣女胸衣掏神子的鸟,其恶行罄竹难书。与其为敌者皆知,王小邪最强的战力不是拳头,不是刀枪,而是污言秽语的满级精神攻击。

- 听雪草堂

- 战神之神医出世

- 关于战神之神医出世:平凡少年林羽,本在都市中过着平淡生活,却因一次偶然机遇,踏入神秘莫测的修仙与医术交织之境。他凭借过人天赋与坚毅之心,于古老药谷获奇药“七彩灵蕴草”,不仅修为激增,更得上古强者青睐,传承绝世医术与神奇功法。此后,林羽在都市与奇幻世界间穿梭。于都市,他以仁心仁术救治无数疑难杂症患者,从普通百姓到各界大佬,皆因他妙手回春。他的医术声名远扬,引得各方势力纷纷结交,身份地位不断攀升,终获国家高层重视。在奇幻之途,林羽勇闯冰川雪原、海域海底等险恶之地,探秘神秘圣地与古老秘境。其间,他与机关、傀儡斗智斗勇,与虚幻身影激烈交锋。每一次冒险,都让他在生死边缘突破自我,武功修为愈发强大,医术也日臻化境,二者相辅相成,铸就非凡实力。然而,平静之下暗流涌动。家族宿敌、神秘黑暗势力,甚至暗藏的国之危机接踵而至。面对家仇世仇国仇,林羽秉持正义与担当,以无双医术与高强武功,一次次揭露阴谋,反杀敌人。他在困境中崛起,于磨难中成长,最终成为保家卫国的护国战神,书写一段热血传奇

- 安亲王府的啊鹤